Inhalt

Termin

Dieser Brauch findet jährlich am 01. Mai statt.Einstiegsinformation

Ablauf

Grundlage der empirischen Dokumentation

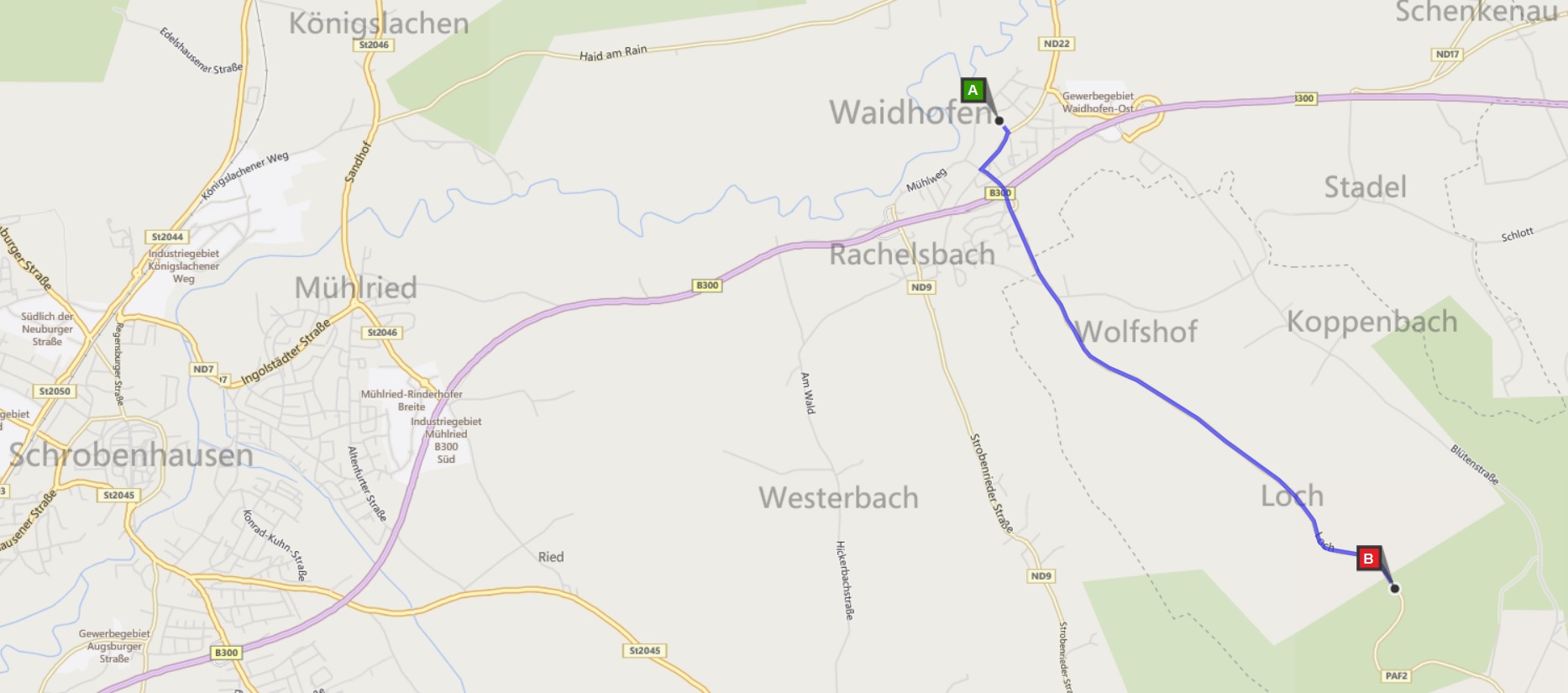

Die nachfolgende empirische Dokumentation bezieht sich vor allem auf die Tage vor dem 1. Mai und das Maifest 2014 selbst.Das Maibaumholen

Das Schmücken und Überwachen des Baums

Schau, mei starkes Fichtenhoiz, steht für den Woadhhofner Stoiz. So tief soll unsa Freindschaft sei, so hoch steht do de Gmoaschaft fei. Huif mit, dann lafft des Lebn do rund, so stark, so tief, so hoch, so gsund.Der Waidhofener Maibaum steht für ein aktives Vereinsleben und eine christliche Gemeinschaft. Natürlich muss ein Maibaum, sobald er aus dem Wald geholt wurde, nachts auch genauestens bewacht werden, damit ihn nicht noch Dorfbewohner der benachbarten Gemeinden stehlen können. Auf diese Weise kommen Maibaumdiebe mit weniger Mühe ebenfalls zu einem günstigen Fest, da ein gestohlener Baum in der Regel mit Freibier und Brotzeit ausgelöst werden muss. Um die Wachposten, die rund um die Uhr auf den Maibaum aufpassen, nicht überzustrapazieren, schiebt man den Termin des Maibaumholens längstmöglich hinaus. Der Termin darf aber auch nicht zu knapp gewählt werden, circa eine Woche benötigt man zum Herrichten und Schmücken des Baumes. Aus dem Interview mit der Gewährsperson geht hervor, dass es gewisse Diebstahlregeln gibt: 10 Gebote beim Diebstahl:

- Ein Maibaum darf nicht von Bürgern der eigenen Gemeinden, sondern nur von Burschn und Dirndl anderer Gemeinden gestohlen werden. Der Baum darf erst gestohlen werden, wenn dieser als Maibaum in dem Ort gelagert wurde, in dem er aufstellt werden soll. Ein Diebstahl aus dem Wald ist strengstens verboten und gilt als unehrenvoll. Wer die Absicht hat, einen Maibaum zu stehlen, soll dies so planen, dass er dabei nicht entdeckt wird. Dabei ist zu beachten, dass ein Maibaum zumeist Tag und Nacht von mehreren Wächtern streng bewacht wird.

- Wird von einem Maibaumhüter oder auch einem Ortsansässigen die Hand während des Stehlens auf den Maibaum gelegt, so ist der Diebstahl beendet, und der Baum muss wieder an die Lagerstätte von den Dieben zurückgebracht werden.

- Ein erfolgreich gestohlener Baum darf weder zersägt, noch anderweitig beschädigt werden. Falls der Baum beschädigt wird, ist es als selbstverständlich zu erachten, dass bei der Reparatur des Baumes von den Diebe geholfen wird.

- Bereits aufgestellte Baume dürfen nicht mehr entwendet werden.

- Gestohlen werden darf nur der Baum, nicht Kränze, Halter, Figuren und anderes Beiwerk. Wenn diese bereits am Baum montiert sind, gebührt es der Anstand, dass der Baum nicht mehr gestohlen wird.

- Ein entwendeter Baum sollte von den Opfern noch vor Ende April ausgelöst werden.

- Die Räuber sollen keine unerschwinglich hohe Auslöse fordern. In der Regel erhält jeder der beteiligten Räuber ein bis zwei Maß Bier und eine kräftige Brotzeit. Die Räubergruppe bekommt also zwischen 50 und 100 halbe Bier und eine „anständige Leberkäs-Brotzeit.

- Wird der gestohlene Baum nicht ausgelöst, haben die Räuber das Recht, ihn als „Schandbaum am Rande ihrer Ortschaft aufzustellen und auf einem am Baum angebrachten Schild die Schande der Bestohlenen kund zu tun. Sie dürfen den Baum auch für einen karitativen Zweck versteigern.

- Nach dem Auslösen des Baumes und der Versöhnungsfeier soll wieder Friede herrschen.

- Der Maibaumdiebstahl soll durch Einhaltung der Regeln so durchgeführt werden, dass keine der Parteien vor Gericht gehen muss.

Das Maibaumfest

- Ein Maibaum soll möglichst inmitten der Gemeinde, etwa auf dem Dorfplatz, seinen Standort finden. Der ideale Dreiklang ist: Kirche - Maibaum - Wirtshaus.

- Als Maibaum wird der gerade gewachsene Stamm einer bis zu 40m hohen Fichte gewählt.

- Auf der Spitze des Baumes bleibt der grüne Wipfel in Christbaumgröße stehen. An seiner Stelle kann auch ein Hahn, Bayernwappen, Madonna etc. die Spitze zieren.

- Im oberen Drittel des Stammes, gelegentlich auch im unteren Drittel hängt je ein Fichtenkranz, der mit bunten Bändern verziert sein kann. Diese Kränze dürfen auch gut gelungene Imitationen sein, so dass sie auch nach zwei Jahren noch ansehnlich ausschauen.

- Die Rinde des Baumes kann am Stamm belassen werden. Er kann schmucklos bleiben. In die Rinde dürfen aber auch Ornamente eingeschnitzt sein.

- Die Rinde darf vom Stamm ganz oder teilweise geschält werden. Wird sie zum Teil abgeschält, entsteht eine natürliche Beringung. Der geschälte Stamm darf schmucklos bleiben. Am geschälten Stamm kann aber auch schraubenförmig oder kreuzweise eine - auch künstliche - Fichten- oder Kunst-Girlande vom Boden bis zum Kranz nach oben gewunden sein. Der geschälte Stamm darf auch mit senkrecht daran aufgehängten kleinen - auch künstlichen - Fichtenkränzen geschmückt werden.

- Wird der geschälte Stamm bemalt, kann dies auf folgende Weise geschehen: Der ganze Stamm wird diagonal von unten nach rechts oben weiß-blau beringt. Es entsteht die so genannte „Schneck. Der Stamm kann zusätzlich unten mit weiß-blauen Rauten bemalt und erst darüber diagonal nach rechts oben weiß-blau beringt sein.

- Am Stamm können bis zu 22 kräftigen Holzsprossen oder geschmiedete doppelseitige Eisensprossen - parallel oder versetzt - angebracht sein, auf die Embleme befestigt werden wie Zunftzeichen, Figurenschmuck mit Szenen aus dem Dorfleben.

- Ggf. unter dem oberen Kranz erzeugen dort angebrachte Kletterfiguren - möglichst in Lebensgröße - eine lebendige Wirkung.

- Im unteren Drittel kann ein Tanzfiguren-Paar, der „Hansi und die „Greti als Symbol für menschliche Fruchtbarkeit oder das hoheitliche Staatswappen angebracht sein. Eine darunter befestigte Spruchtafel gibt Auskunft, welche Gruppe den Maibaum-Brauch in der Gemeinde aufrecht erhält. Es können besinnliche oder heitere Sprüche darauf geschrieben sein.

Maibaumwettbewerb

Akteure

Brauch- und Rollenverständnis

Bei den Dorfbewohnern ist das Maibaumfest sehr geschätzt. Der erste Tag im Monat Mai steht schon immer im Zeichen der Freude über den Einzug des Frühlings, deshalb ist die Motivation für gemeinsame Unternehmungen groß. Die Vor- und Nachbereitungen für das Maifest sind eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt. Durch das gemeinsame Wirken lernen sich die Mitglieder untereinander auch besser kennen. Dabei können die Erfahreneren ihr Wissen rund um den Maibaum und ihr handwerkliches Können beim Schmücken und Aufstellen des Baums an die jüngere Generation weitergeben. Im Allgemeinen wird dieser Brauch von der Waidhofener Bevölkerung sehr geschätzt und auch in der Umgebung hat sich schon herumgesprochen, dass das Brauchtum durch die Paartaler Dirndl und Burschn wieder richtig auflebt. Die jüngeren Mitglieder haben sogar dafür gesorgt, dass es sowohl von der Vereinigung, als auch vom Maifest auf diversen Social Networks Internetpräsenzen gibt, welche Informationen und stets aktuelle Neuigkeiten liefern.Organisation der Brauchveranstaltung

Schon frühzeitig wird mit der Organisation begonnen. Kurz nach Abschluss des Maifestes 2014 begann die Planung für das Fest 2016. Es werden derzeit bereits neue Ideen für die Gestaltung des nächsten Maibaums gesammelt und auch an dem neuen Maibaumsprücherl und -motto wird gebastelt. Zur Finanzierung des neuen Maibaums wird im Jahr, in dem der Baum aufgestellt wird, der alte Maibaum meterweise bei der Bevölkerung durch die Paartaler Dirndl und Burschn bei einer Auktion versteigert. Außerdem findet im April ein Maibaum-Sammeln statt, indem die Hauptakteure von Haus zu Haus marschieren und um eine Maibaumspende bitten. Dabei sorgen zünftige Sprüche für Heiterkeit und es versteht sich von selbst, dass nicht nur die Geldspenden oftmals großzügig ausfallen, sondern auch die Gastfreundschaft groß geschrieben wird. Bei Bier, Schnaps und Brotzeit steigt schon die Vorfreude auf das Maibaumfest.Varianten

Wie lange ein Maibaum stehen bleibt, variiert von Dorf zu Dorf. Es gibt kleinere Maibäume, die lediglich für den Monat Mai stehen bleiben. Normalerweise stehen die Bäume aber mindestens ein Jahr, maximal jedoch fünf Jahre. Nach diesem Zeitraum kann ihre Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet werden. Außerdem sehen sie dann nicht mehr so schön aus. Hierbei gibt es Vorschriften, wobei jedes Jahr der Baum durch Sachverständige kontrolliert werden muss. Die Richtlinien ab dem dritten Standjahr werden dabei immer strenger und verlangen ein amtliches Gutachten.Historische Genese, Verbreitung und Forschungsstand

Allgemeiner geschichtlicher Hintergrund zum Maibaumbrauch

Der genaue Ursprung des Brauches ist bis heute nicht sicher geklärt. Wahrscheinlich geht der grüne Baum schon auf eine Baum- und Waldverehrung in der Vorzeit zurück. Belege aus dem Mittelalter zeigen, dass man im Frühjahr in die Wälder zog, um frisches Grün zu schneiden und dieses in die Städte zu holen. Diese Belege gehen aus Gerichtsakten hervor, da die entsprechenden Bäume bereits damals gern gestohlen wurden. Es lässt sich jedoch nicht genau bestimmen, wann der Maibaumbrauch hierzulande heimisch geworden ist. Grüne Zweige zum Maianfang lassen sich aus dem 13. Jhd. nachweisen. Im Antiquarium der Münchner Residenz ist auf einem Bild von Starnberg ein Maibaum zu sehen: ein schlanker, geschälter Stamm mit Querbalken, auf denen Figurengruppen, Wappen und Handwerkszeichen befestigt sind. Gemalt hat das Bild Hans Donauer im Jahr 1598. Im ausgehenden 18. Jhd. entwickelte sich der Maibaum zu einem Symbol des neuen bayerischen Staats- und Selbstbewusstsein. Zum Ende des 18. Jhd. jedoch gab es kurzzeitig sogar ein Maibaumverbot. Aufklärer wollten neben vielen anderen Bräuchen auch das Maibaumaufstellen unterdrücken. König Ludwig I. widerrief jedoch die Maibaum-Verbote: „Da wir Volksfeste lieben und unseren treuen Unterthanen mit wahrer Freude jede ehrbare Ergötzlichkeit gönnen: So sey von nun an wieder erlaubt, nach uraltem Brauch am 1. Mai eines Jahres in jeder Gemeinde auf dem Lande einen Maibaum aufzusetzen.“ Des Weiteren wurde der Befehl gegeben: „Wenn der König etwas dem Volke Erfreuliches verfügt, soll die Erlaubnis ins Regierungsblatt kommen, z.B. Aufrichten der Maibäume.“ Zum „Nationalfeiertag des deutschen Volkes“ wurde der 1. Mai erst 1933, ausgerechnet unter den Nationalsozialisten. Während des Dritten Reichs wurde nämlich der Maibaum kurzzeitlich zu nationalsozialistischen Zwecken missbraucht: 1934 ließ Hitler den „größten Maibaum der Welt“ in Berlin aufstellen. Nach dem Krieg wurde der Maibaum vor allem in Südbayern zu einem zentralen Bestandteil des Brauchtums. Seither ist er als Feiertag hierzulande festgeschrieben.Religiöser Hintergrund

In Bayern stand der Mai schon immer ganz im Zeichen Mariens. Seit alters her stehen die Bayern zur Gottesmutter Maria in einer besonderen Beziehung, deshalb hat die Marienverehrung eine lange Tradition - Maria wird besonders im Marienmonat Mai als Schutzfrau von Bayern und Maienkönigin verehrt. Deshalb findet man auf vielen Maibäumen hierzulande Marienfiguren, oftmals auch die Maria Patrona Bavariae, so wie sie in München vor dem Rathaus an der Mariensäule errichtet wurde. Diese Statue hält in der einen Hand das Zepter, am anderen Arm trägt sie das Jesuskind. Auf ihrem Sockel steht die Inschrift Patrona Bavariae.Geschichte des Waidhofener Maibaums

Segn uns unsan Werda segn uns unsre rauha Händ wenn da Sunnta kemma mog, is uns woih a Rast vagönnt.

Gewährspersonen

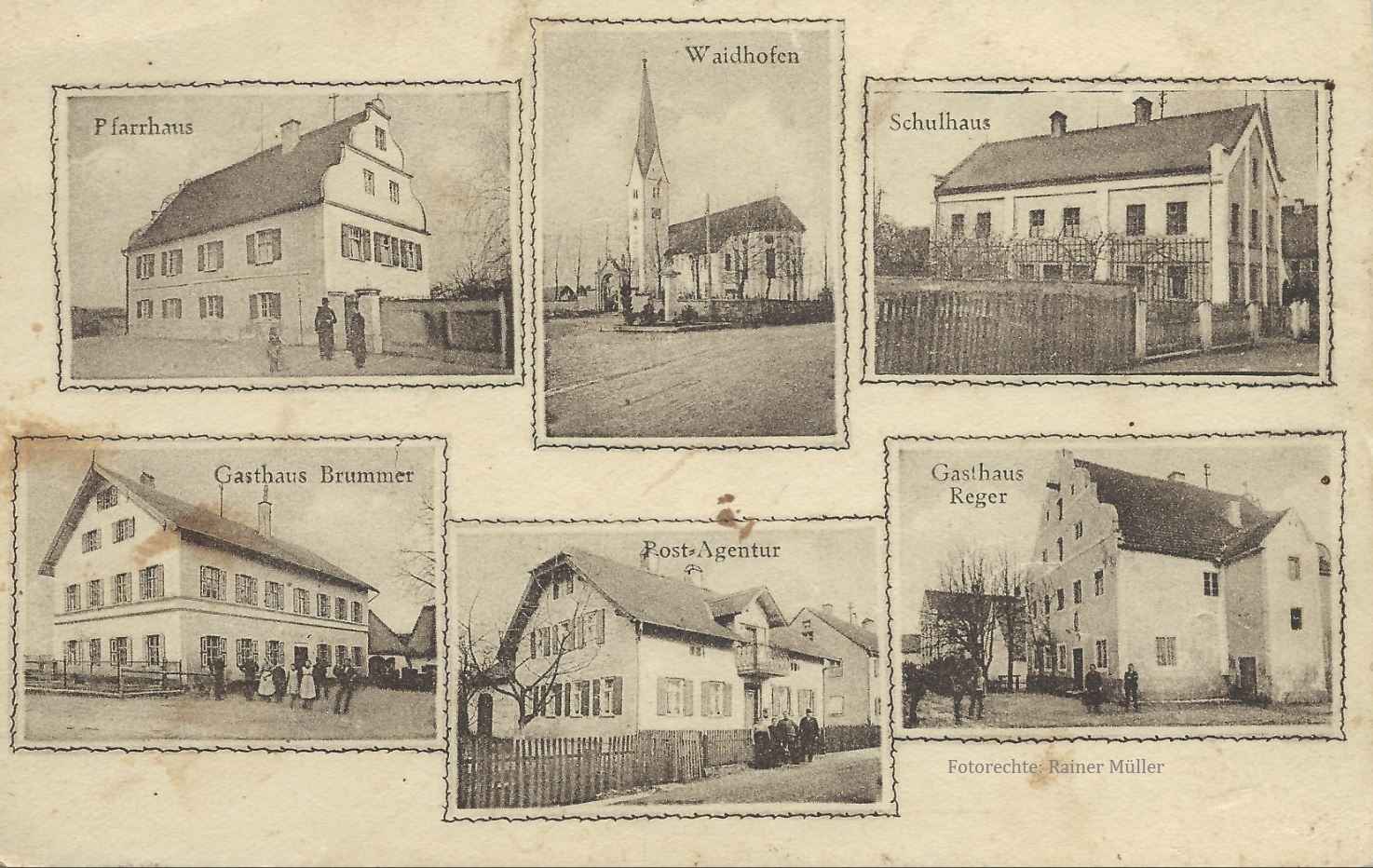

Die zahlreichen Informationen über den Brauch und das Drumherum entnahm ich zum einen aus meiner teilnehmenden Beobachtung, da ich selbst auch aktives Mitglied bei den Paartaler Dirndl und Burschn bin. Zum anderen entstand auf der Grundlage des durchgeführten Interviews mit der Gewährsperson, Rainer Müller, dieser Artikel. Rainer Müller ist 41 Jahre alt und sehr heimatverbunden. Er arbeitet als Regionalleiter in der Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte. Er ist der Hauptorganisator der Vereinigung Paartaler Dirndl und Burschn, beschäftigt sich auch darüber hinaus mit der Waidhofener Heimatgeschichte und setzt sich sehr für Tradition und Brauchtum ein.Literatur

- Baum, Karl: Altbayerische Bräuche und Feste. Schrobenhausen 2008.

- Bichler, Albert: Wies in Bayern der Brauch ist. München 2012.

- Oelwein, Cornelia: Wer ist der Schönste im ganzen Land?. Donaukurier Sonderausgabe 17: Der Sonntag, 26./27.04.2014, S.1.

- Heimatverein Scheyern und Königlich bayrische Maibaumregeln (Recherche durch Paartaler Dirndl & Burschn, Rainer Müller)

- Ritter, Michael: Braucht's des? #7 Maibaumaufstellen. Aus MUH 48, 2023.

- Schrobenhausener Zeitung. Mai 1952.