Inhalt

Termin

Dieser Brauch findet vom 06. bis zum 09. Juni 2025 statt.Einstiegsinformation

Ablauf

Beschrieben werden im Folgenden die Heimattage der Siebenbürger Sachsen, die vom 17.05.2013 bis zum 20.05.2013 stattfinden. Als exemplarischer Tag werde ich den Pfingstsonntag, also den 19.05., herausgreifen, da am Pfingstsonntag die meisten Veranstaltungen stattfinden und die meisten Besucher zugegen sind. Die Heimattage der Siebenbürger Sachsen stehen jedes Jahr unter einem anderen Motto; das Motto 2013 lautet: Wir gehören dazu - Dank und Verpflichtung, womit man sich vor allem auf das 60-jährige Bestehen des Bundesvertriebenengesetzes bezieht. Hier kann man das Programm der Veranstaltung ansehen. Nach der Ankunft in Dinkelsbühl um etwa 9.30 Uhr steht zunächst der Erwerb des Festabzeichen (für 8€), das für den Eintritt in die Altstadt erforderlich ist, an. Darufhin besuche ich recht bald die Veranstaltung mit dem Titel Aus Tradition und Liebe zum Tanz um 10.30 Uhr, die auf dem Altrathausplatz in der Dinkelsbühler Altstadt stattfindet.

- Langoş (Ausgezogene Krapfen, z.B. mit Knoblauch, Käse und Rahm oder Marmelade)

- Vinete-Brot (mit Auberginenaufstrich)

- Zacuscă-Brot (mit einem Aufstrich aus Tomaten, Paprika und Auberginen)

- Krautwickel

- Mici (Fleischröllchen, meist mit Fleisch aus Schwein, Rind und Lamm) mit Senf und Brot

- Saure Suppen, z.B. Ciorbă de perişoare (Gemüsesuppe mit Fleischklößchen)

- Baumstriezel

- Hanklich (Kuchen aus Brotteig, Mehl, Eiern, Milch, Butter und Zucker - traditionelle Festspeise)

- Kremschnitten

Akteure

Die Akteure, die an der Veranstaltung teilnehmen, sind primär Siebenbürger Sachsen aller Altersgruppen, die in Deutschland wohnen und zu diesem Zweck aus den verschiedensten Teilen Deutschlands zusammenkommen. Aber auch Siebenbürger Sachsen, die inzwischen in anderen Staaten oder in ganz anderen Teilen der Welt leben, sind hier anzutreffen. Dabei sind zum einen viele Privatpersonen beteiligt, aber auch verschiedene Tanz- oder Trachtengruppen. Außerdem ist stets der gesamte Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. beteiligt, da der Heimattag von ihm ausgerichtet wird. Im Jahr 2013 zählte der Verband der Siebenbürger Sachsen etwa 20.000 Teilnehmer am Heimattag.Veranstaltungsort

Brauch- und Rollenverständnis

Interessant bei diesem Fest sind auch die verschiedenen Funktionen, die der Heimattag bei den Teilnehmern innehat. Für den Verband der Siebenbürger Sachsen ist der Heimattag in erster Linie ein wichtiges politisches und kulturelles Sprachrohr, zum einen um die Siebenbürger Sachsen für sie betreffende Themen zu sensibilisieren, aber auch um politische Interessen zu vertreten und ein gutes Verhältnis zur hiesigen Politik zu demonstrieren, was sich beispielsweise auch an der Teilnahme von verschiedenen Politikern wie z.B. von Horst Seehofer oder Titus Corlățean (rumänischer Außenminister) zeigt. Für die meisten Privatpersonen ist das Fest vor allem eine gute Gelegenheit, um soziale Kontakte zu pflegen und bekannte Gesichter von früher aus Rumänien zu treffen und um siebenbürgisch-sächsische Spezialitäten zu genießen, aber womöglich auch sich in einer Gemeinschaft, in diesem Fall der Siebenbürger Sachsen zugehörig zu fühlen und dies auch zu zeigen, zum Beispiel mit einer Teilnahme am Trachtenumzug etc. Für so manche Besucher, vor allem jüngere, hat die Veranstaltung durchaus Volksfest-/ Festivalcharakter; es wird auf dem Zeltplatz geschlafen und abends im Festzelt noch lange gefeiert.Organisation des Heimattages

Bereits ein Jahr im Voraus beginnt die Planung der Heimattage durch den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. bzw. durch die verschiedenen Landesverbände und Kreisgruppen, da hier bei der Nachbesprechung des vorangegangenen Heimattages schon Verbesserungsvorschläge angebracht und man ab diesem Zeitpunkt auch schon die Politiker für den nächsten Heimattag einlädt. Bei dieser Nachbesprechung ist in der Regel der engere Kreis von Hauptverantwortlichen, etwa 20 Personen, des Verbandes zugegen sowie Vertreter der Stadt und der Dinkelsbühler Polizei. Dabei muss auch das Budget feststehen, um dann Weiteres organisieren zu können. Hierbei arbeitet der Verband auch mit dem Dinkelsbühler Stadtrat zusammen. Eventuelle Gewinne aus dem vorangegangenen Heimattag kommen auch den Siebenbürgisch-Sächsischen Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel dem Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim, zugute. Pro Jahr trifft sich der Verband zu etwa drei bis vier Vorbereitungssitzungen, um den aktuellen Stand und den weiteren Fortgang der Vorbereitungen auf den Heimattag zu besprechen; dem Bundesvorstand des Verbandes werden dabei auch schon Vorschläge für das Motto des nächsten Heimattages unterbreitet, über welche dieser dann abstimmt. Außerdem bringen die verschiedenen Landesverbände dabei noch Vorschläge, wie sie sich einbringen können, woraus dann nach und nach das Programm entsteht. Darüber hinaus stimmt während dieser Zeit ein spezielles Schiedsgericht über die nächsten Preisträger der Honterus-Medaille, des Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendpreises und des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises ab. Eine wichtige Rolle spielt auch das Hauptmedium des Verbandes, die Siebenbürgische Zeitung: Hier werden die verschiedenen Tanz- und Trachtengruppen bzw. Standbetreiber dazu aufgerufen, sich zu beteiligen und sich rechtzeitig im Voraus anzumelden. Außerdem werden, etwa ab drei Monate vor den Heimattagen, gemeinsame Busfahrten von den verschiedenen Orten aus zu den Heimattagen organisiert. Diejenigen, die die ganzen drei Tage in Dinkelsbühl verweilen, organisieren außerdem Übernachtungsmöglichkeiten, z. B. in Hotels und Herbergen. Abgesehen davon besteht für Jugendliche die Möglichkeit, den örtlichen Zeltplatz zu nutzen. Der Aufbau vor dem Heimattag beginnt in der Regel am Donnerstag, also ein Tag vor Beginn der Veranstaltung; der Abbau beginnt sogleich am Sonntag nach der Veranstaltung und wird weitestgehend noch am Pfingstmontag abgeschlossen.Werbung für den Heimattag

Bereits einige Monate und Wochen zuvor beginnen verschiedene Medien für den Heimattag zu werben. Wichtig ist beispielsweise die Siebenbürgische Zeitung, die vom Verband der Siebenbürger Sachsen betrieben wird; viele, vor allem ältere Leute haben diese abonniert und können auf diesem Wege die nötigen Informationen zum Heimattag bekommen, zum Beispiel über organisierte Busfahrten nach Dinkelsbühl etc. Außerdem stellt der Verband der Siebenbürger Sachsen selbst auf seiner Homepage alle Informationen, das Programm und auch Berichte über Vorbereitungstreffen für den Heimattag bereit. Außerdem sind zahlreiche Fotos und Videos von vergangenen Heimattagen auf der Homepage zu sehen. Des Weiteren spielen mittlerweile auch soziale Netzwerke wie facebook eine sehr große Rolle bei der Planung für den Heimattag und für den Austausch der Besucher untereinander, vor allem bei Besuchern jüngeren und mittleren Alters. Nach dem Heimattag sind teilweise auch Berichte in Lokalzeitungen darüber zu finden; über den Heimattag 2012 wurde außerdem in der Tagesschau berichtet, über den Heimattag 2013 im Bayerischen Fernsehen.Varianten

Abgesehen von den Heimattagen der Siebenbürger Sachsen gibt es auch noch eine Reihe anderer Treffen, bei denen Siebenbürger Sachsen zusammenkommen und zusammen singen, tanzen und Siebenbürgische Spezialitäten zubereiten und genießen. Diese Treffen werden meist von der Siebenbürgischen Zeitung angekündigt und finden vor allem in Deutschland und Siebenbürgen (Rumänien) statt, aber auch in den USA und Kanada, wo es ebenfalls sehr große Gemeinden von Siebenbürger Sachsen gibt. Allerdings ist der Heimattag in Dinkelsbühl das bedeutendste und größte Treffen, während andere Heimattreffen in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden.Hintergrund-Infos

Der erste Heimattag wurde 1951 von der Siebenbürger Landsmannschaft (die Vorläuferorganisation des Verbandes) organisiert; zu dieser Zeit hieß die Veranstaltung noch Bundestreffen der Siebenbürger Sachsen. Seit dem Ende der fünfiger Jahre steht jeder Heimattag unter einem bestimmten Motto und seit dem 25. Mai 1985 unterhält die Stadt mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen eine Partnerschaft. Lange Zeit bewegten sich die Besucherzahlen um die 12.000 Personen bis zur Einwanderungswelle am Anfang der neunziger Jahre, wo man etwa 20.000 Besucher zählte. Danach pendelten sich die Besucherzahlen lange Zeit bei etwa 16.000 Besuchern ein, bis man in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wieder etwa 20.000 Besucher verzeichnen konnte, was laut Aussage des Verbandes vor allem am zunehmenden Besuch von Familien mit Kindern liegt, da man immer mehr Angebote für Kinder in das Programm aufgenommen hat.Terminologie

Der Name Sachsen geht höchstwahrscheinlich auf die lateinische Kanzleisprache zurück. Mit saxones bezeichneten die ungarischen Könige einen kleinen Teil der Siedler in Siebenbürgen. Auf Siebenbürgen bezogen taucht die Bezeichnung zum ersten Mal in einer Urkunde des Dompropstes von Weißenburg aus dem Jahr 1206 auf. Die Bezeichnung Siebenbürgen taucht bereits im Jahr 1296 zum ersten Mal auf und kommt wahrscheinlich von sieben Hauptverteidigunganlagen im Mittelalter; der Name könnte allerdings auch als das Land der sieben Gebiete gedeutet werden, da im Mittelhochdeutschen das Wort bürge auch für Gebiet stand.Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen - ein historischer Überblick

Mittelalter

Anfänge deutscher Siedlungen in Rumänien

Frühe Neuzeit

Siebenbürgen als selbstständiges Fürstentum und Ende der Autonomie mit der Eingliederung in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn Als das ungarische Reich im Jahr 1529, nach der Niederlage gegen die Osmanen, in drei Teile zerfiel, wurde Siebenbürgen ein selbstständiges Fürstentum, blieb jedoch gegenüber den Osmanen tributpflichtig. Ab 1568 herrschte in Siebenbürgen Religionsfreiheit, was auch der Tatsache geschuldet war, dass die Siebenbürger Sachsen im Laufe des 16. Jahrhunderts geschlossen zum evangelisch-lutherischen Glauben übergetreten waren.1867 brachte die Eingliederung in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn das Ende der Autonomie Siebenbürgens.Vom Weltkrieg bis 1945

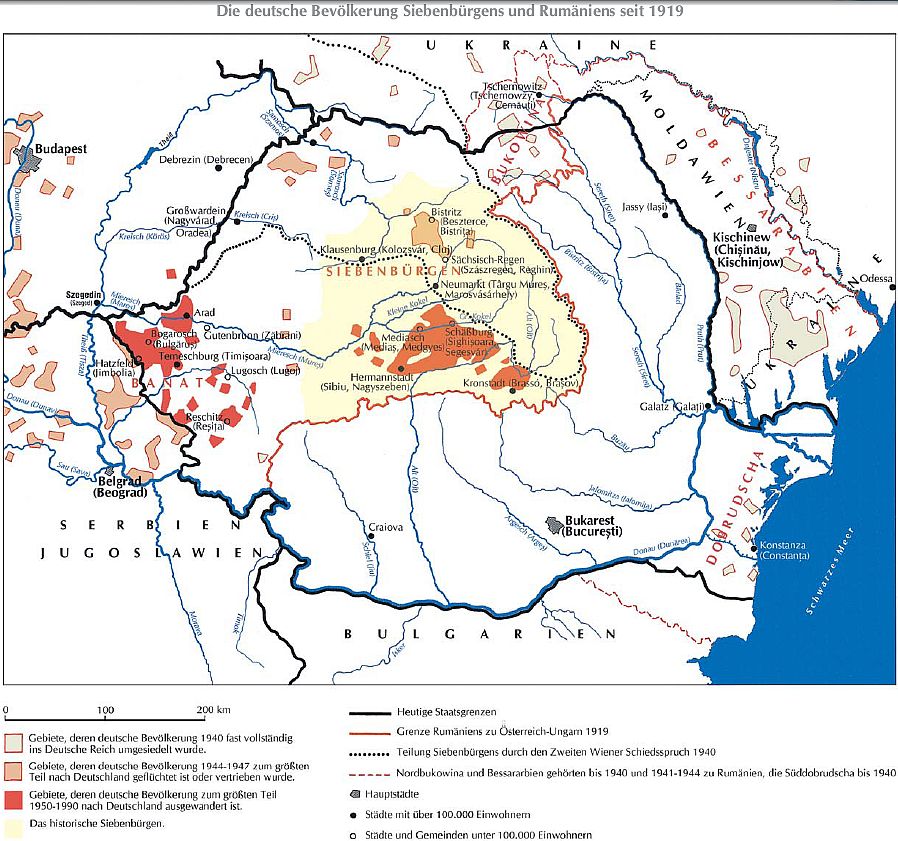

Siebenbürgen als Teil des Königreichs Rumänien und der Zweite Weltkrieg (1918-1945) Nach dem Zusammenbruch der Doppelmonarchie votierten die Siebenbürger Sachsen im Jahr 1919 für einen Anschluss an das Königreich Rumänien.Den nationalen Minderheiten wurden in den sogenannten Karlbader Beschlüssen zwar eine weitgehende Autonomie, die Berücksichtigung ihrer Belange und die Wahrung ihrer Rechte zuerkannt, jedoch wurden viele der Versprechungen nicht oder nur teilweise eingehalten. Somit gab es zwischen den beiden Weltkriegen zahlreiche chauvinistische Bestrebungen seitens der rumänischen Regierung, Durch eine Agrarreform wurde außerdem ein großer Teil des Grundbesitzes der Nationsuniversität der Siebenbürger Sachsen (das derzeitige Zentrum der Selbstverwaltung Siebenbürgens) und der Evangelischen Kirche enteignet. Die gesamte wirtschaftliche Lage der Siebenbürger Sachsen wurde dadurch geschwächt, was durch eine Inflation und eine Ausfuhrsperre für die sächsischen Landwirte noch verstärkt wurde. Diese Bedingungen trugen auch zu einer politischen Radikalisierung bei. Vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 blieb Rumänien zunächst unberührt, jedoch stellte die Sowjetunion schon im Juni 1940 ein Ultimatum an Rumänien: Innerhalb einer kurzen Frist musste es Bessarabien und die Nordbukowina räumen und an die UdSSR abtreten. Die dort lebenden deutschen Volkszugehörigen wurden schließlich ins Deutsche Reich umgesiedelt, anschließend auch Deutsche aus der Südbukowina, der Dobrudscha und des rumänischen Altreichs; insgesamt wurden rund 215.000 deutsche Volkszugehörige (sprich: Siebenbürger Sachsen, aber auch Banater Schwaben und Sathmarer Schwaben) umgesiedelt. Im August 1940 wurde Siebenbürgen schließlich geteilt: Nordsiebenbürgen fiel an Ungarn; Mittel- und Südsiebenbürgen blieben bei Rumänien. Gleichzeitig schloss die deutsche Reichsregierung mit Rumänien und Ungarn ein Abkommen zum Schutze der deutschen Volksgruppen ab. 1941 trat Rumänien schließlich an der Seite Deutschlands in den Krieg gegen die Sowjetunion ein. Die gesamte politische, wirtschaftliche und kulturelle Organisation der deutschen Volksgruppe in Rumänien wurde nach reichsdeutschem Vorbild gleichgeschaltet. Im Februar 1942 schloss die Reichsregierung außerdem mit Ungarn ein zwischenstaatliches Abkommen ab, durch das im Beisein ungarischer Offiziere deutsche Volkszugehörige zum Dienst in der Deutschen Wehrmacht (Waffen-SS) gemustert wurden. Die Aktion war offiziell freiwillig, jedoch entzog sich der Musterung kaum jemand, möglicherweise da die Wehrpflichtigen vor der Entscheidung standen, entweder in einer Wehrmacht zu dienen, deren Kommandosprache (Ungarisch) die meisten nicht verstanden, oder statt dessen deutsche Verbände zu wählen. 1943 kam es zu einem ähnlichen Abkommen mit Rumänien; somit waren die Siebenbürger Sachsen mit allen Konsequenzen voll in das Kriegsgeschehen einbezogen. Schließlich kam es durch den Staatstreich von König Mihai mit Unterstützung oppositioneller Politiker aus dem Mitte-Links-Spektrum und durch den wachsenden Widerstand gegen Deutschland in der Bevölkerung (Ruin der rumänischen Wirtschaft durch Kriegsausgaben und alliierte Bombardements) zu einem Seitenwechsel Rumäniens auf die Seite der Sowjetunion. Nach Kriegsende wurde Nordsiebenbürgen wieder unter rumänische Verwaltung gestellt. Sowjetische Reparationsforderungen für Kriegsschäden vor dem Seitenwechsel erfüllte Rumänien im Januar 1945 durch eine von den russischen Besatzern forcierte Deportation der arbeitsfähigen Rumäniendeutschen (rund 65.000 Rumäniendeutsche, davon rund 26.000 Siebenbürger Sachsen; etwa 60% Frauen und Mädchen) in sowjetische Arbeitslager. Die Sterberate in den Lagern betrug etwa 15 %. Nach der Entlassung aus den Lagern wurden zahlreiche Rumäniendeutsche wieder nach Deutschland gebracht.Ex-lex-Periode (1944-1948)

Im Oktober 1944 wurde das Volksgruppen-Gesetz von 1940, demzufolge jeder Angehörige der Deutschen Volksgruppe in Rumänien eine rumänische juristische Person des Öffentlichen Rechtes war, für aufgehoben erklärt. Gemeinschaftliche Zusammenschlüsse jeder Art wurden verboten. Im März 1945 erfolgte eine Totalenteignung der rumäniendeutschen Bauern (Landwirtschaftsbetriebe, Grund, Wohnhäuser, Stallungen, Vieh, landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsgeräte, zum Teil auch Lebensmittelvorräte), welche vernichtende wirtschaftlich-soziale Auswirkungen nach sich zog. Im Juni 1948 folgte außerdem die Totalenteignung des deutschen Bürgertums durch die Verstaatlichung aller Industrie-, Gewerbe- und Handwerksbetriebe. Diese Maßnahmen hatten zur Folge, dass es keine organisierte deutsche Volksgruppe mehr gab, da diese in entrechtete und besitzlose Einzelindividuen aufgesplittert worden war.Integrationsperiode und Periode der fortschreitenden Assimilation

In den Jahren nach 1948 wurden jedoch von Seiten der rumänischen Regierung wieder Zugeständnisse gegenüber der deutschen Minderheit gemacht, so erlangten die Angehörigen der deutschen Minderheit im Dezember 1948 wieder den Status eines quasi geichberechtigen Staatsbürgers; allerdings erhielten die Deutschen erst im September 1950 wieder das aktive und passive Wahlrecht zurück. Ab 1948/49 gab es außerdem deutschsprachige Staatsschulen sowie Parallelklassen an rumänischen Staatsschulen, d.h. rumänische Schulen mit teilweise deutscher Unterrichtssprache, was aber auf immer weniger Fächer reduziert wurde. Abgesehen davon wurden auch deutsche Musik-, Trachten- und Chorgruppen ins Leben gerufen, teilweise auch vom Staat gefördert. Nach 1956 wurde ein Teil der zuvor konfiszierten Häuser an ihre ehemaligen deutschen Besitzer zurückgegeben; im Gegenzug mussten diese jedoch in die Kollektive der nun kommunistisch gelenkten Landwirtschaftsbetriebe eintreten. Weiterhin kam es zu einer zunehmenden (gezielte vom Staat beabsichtigten) Assimilation der deutschen Minderheit, vor allem durch die Sprachrumänisierung an Schulen und im Berufsleben bedingt. Ende der 1950er Jahre setzte schließlich die Familienzusammenführung mit den schon in Deutschland lebenden Siebenbürger Sachsen ein, was für eine stetig wachsende Emigrationswelle sorgte. Ab 1969 sorgte ein Abkommen zwischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland für einen kontinuierlichen Auswanderungsfluss von Personen deutscher Nationalität aus Rumänien. Geplant war, den „Transfer“ der deutschen Bevölkerung (10.000 DM pro Person) 2007 vollständig abgeschlossen zu haben. Darüber hinaus wurden die Auswanderungswilligen zeitweise gezwungen, ihr Eigentum (insbesondere Wohnimmobilien und Grundstücke) an den Staat abzugeben und sich somit vom kommunistischen Staat mit einer sehr geringen Summe zwangsentschädigen zu lassen. Zudem wurde für das Aufgeben der rumänischen Staatsbürgerschaft ebenfalls Geld verlangt. So verdiente der Staat mehrfach an den Auswanderern.1989 bis heute

1989 zählte man noch etwa 115.000 Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen. Von diesen verließen in den Jahren von 1990 bis 1992 noch einmal mehr als 90.000 das Land; alle nach Deutschland ausreisenden Rumäniendeutschen hatten bis Ende des Jahres 1992 in Deutschland Vertriebenenstatus. Ende der 1990er Jahre sank die Zahl der noch in Rumänien lebenden Siebenbürger Sachsen auf unter 20.000. Heute geht man davon aus, dass etwa 95 % der Siebenbürger Sachsen das Land verlassen haben; die noch in Rumänien lebende Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen hat einen Altersdurchschnitt von 60 Jahren. Teilweise gewinnt die siebenbürgisch-sächsische Minderheit aber vor allem auf politisch-administrativer Ebene in Rumänien wieder an Bedeutung, z.B. in Form von Bürgermeisterämter wie im Falle der Städte Hermannstadt (Klaus Johannis) oder Heltau (Johann Krech).Sprache der Siebenbürger Sachsen

Die Mundart Siebenbürger Sächsisch

Das Siebenbürgisch-Sächsische ist eine typische Mischmundart, das heißt es hat zahlreiche Wörter aus verschiedenen Sprachen bzw. Dialekten übernommen, was durch die verschiedenen Herkunftsgebiete der Siebenbürger Sachsen begründet ist. Das Siebenbürgisch-Sächsische gehört zum deutschen Sprachraum, genauer gesagt zur Moselfränkischen Dialektgruppe, zu der zum Beispiel auch Trierisch, die Eifler Mundart, Lothringisch und Luxemburgisch gehören. Auch innerhalb des Siebenbürger Sächsischen gibt es wiederum viele verschiedene Unterdialekte; beispielsweise unterscheidet sich die Mundart eines Siebenbürger Sachsen, der aus Bistritz stammt, enorm von einem solchen, der aus Hermannstadt stammt.Mehrsprachigkeit

Neben der ihnen eigenen Mundart haben sich die Siebenbürger Sachsen stets ihre hochdeutsche Sprachkompetenz bewahrt; viele besuchten in Rumänien auch deutsche Schulen. Daneben haben die meisten Siebenbürger Sachsen, natürlich vor allem diejenigen, die in Rumänien aufgewachsen sind, auch gute rumänische Sprachkompetenzen.Gewährspersonen

Gewährspersonen sind Anna Theil (39 Jahre alt, konfessionslos, Angestellte) und Franz Stein (42 Jahre alt, Konfession: evangelisch-lutherisch, Angestellter). Beide sind weitestgehend in Siebenbürgen aufgewachsen, wohnen nun in Augsburg und haben schon des Öfteren an den Heimattagen der Siebenbürger Sachsen teilgenommen. Herr Stein kam bereits 1983 nach Deutschland, Frau Theil im Jahr 1992. Weitere Gewährspersonen sind Erhard Graeff, Bundesgeschäftsführer des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., und Hans-Werner Schuster, Bundeskulturreferent des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., die ich in der Geschäftsstelle des Verbandes in München besuchen und interviewen durfte.Forschungsstand

Der Forschungsstand zur Minderheit der Siebenbürger Sachsen ist relativ gut, da es mehrere Vereine bzw. Institute oder Verlage gibt, die sich für die Erhaltung des Kulturguts der Siebenbürger Sachsen einsetzen und weiter zu verschiedenen, die Siebenbürger Sachsen betreffenden Themen forschen, so dass auch in den letzen Jahren immer wieder neue Bücher über die Siebenbürger Sachsen erschienen sind. Hier ist beispielsweise das Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim, der Schiller Verlag in München oder der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der in einem Shop auf seiner Webseite verschiedenste Bücher zum Thema anbietet, zu nennen.Weblinks

- http://www.siebenbuerger.de/portal/land-und-leute/siebenbuerger-sachsen/

- http://siebenbuergen-institut.de/das-institut/was-ist-das-siebenbuergen-institut/

- http://www.siebenbuerger.de/medien/sprachaufnahmen/ortschaft/talmesch/158-auf-der-landskrone.html

- http://www.sibiweb.de/geschi/name_sb.php3]

Literatur

- Interview mit Anna Theil und Franz Stein

- Interview mit Erhard Graeff und Hans-Werner Schuster

- Bergel, Hans; Myß, Walter: Wir Siebenbürger. Innsbruck, 1986.