Inhalt

- Termin

- Einstiegsinformation

- Ablauf

- Wann ist die Krippe zu sehen?

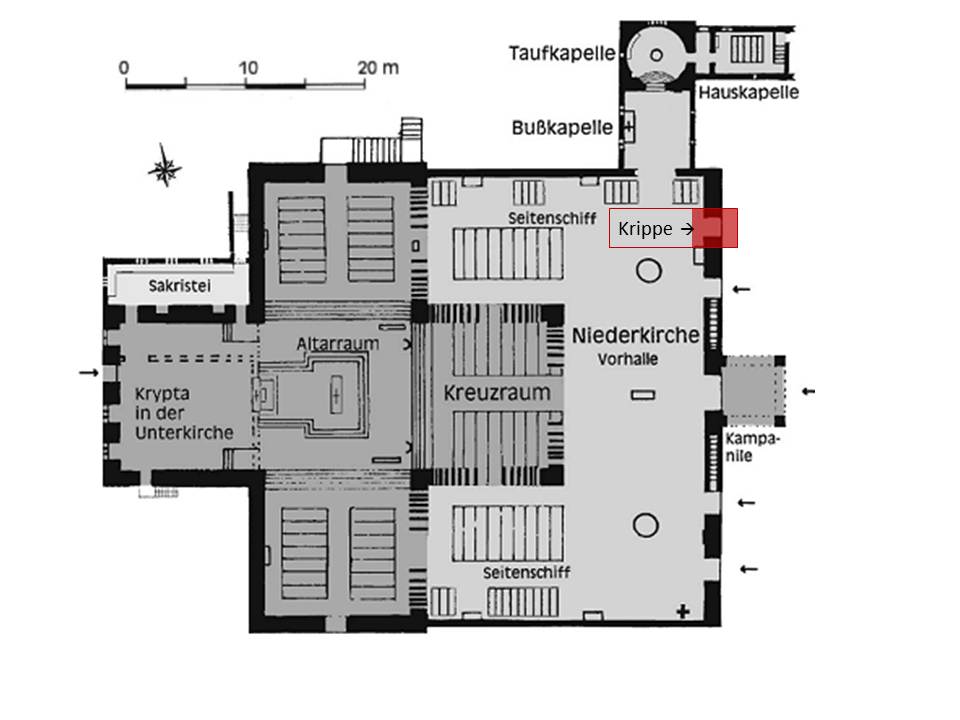

- Wo ist die Krippe zu sehen?

- Empirische Dokumentation

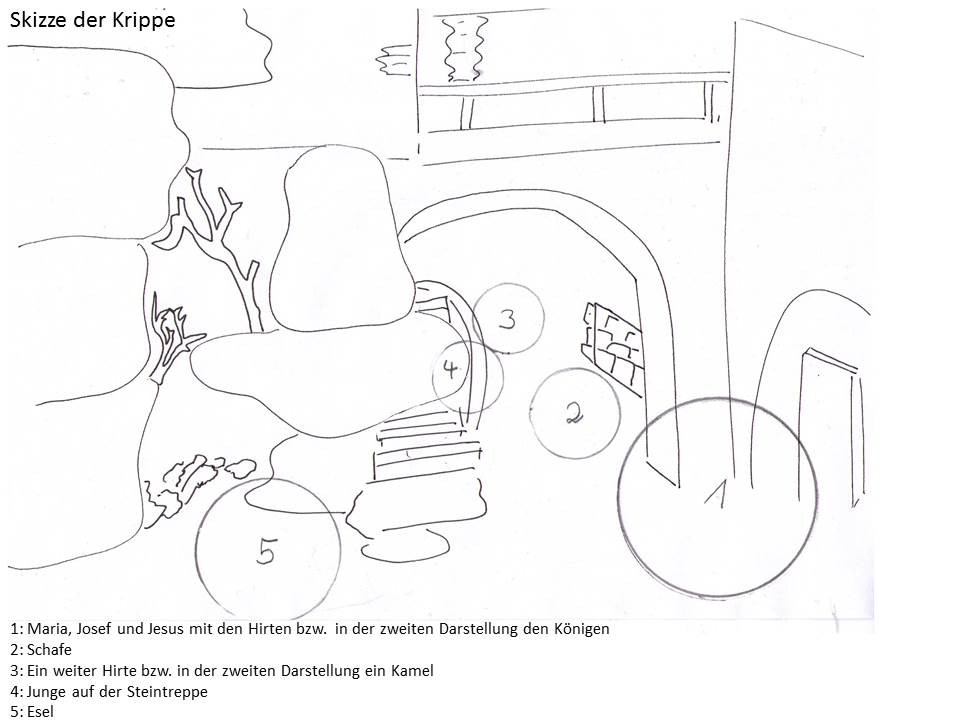

- Wie sah die Weihnachtskrippe in der Kirche aus?

- Heimatliche Krippe und Neapolitanische Inspiration

- Kulisse, Komponenten, Krippenfiguren

- Privatvergnügen Krippenbauer: Hr. Löffler und seine Passion

- Bedeutung der Weihnachtskrippe

- Im Gespräch mit dem Stadtpfarrmesner

- Im Gespräch mit Frau Schmidt aus dem Pfarrbüro

- Hintergrund-Infos

- Literatur

- Weblinks

- Karte

Termin

Einstiegsinformation

In der katholischen Kirche St. Wolfgang wird eine Krippe zur Weihnachtszeit aufgebaut. Kirchengänger und Besucher können sich diese ab dem Heiligen Abend anschauen. Der Aufbau der Krippe unterliegt seit 25 Jahren der Verantwortung von Erhard Löffler. Herr Löffler hat über die Jahre verschiedene Krippendarstellungen inszeniert. Er baut und gestaltet das Krippengerüst mit dazugehörigen Details selber. Dabei verwendet er unterschiedliche Materialen, zum Teil aus eigenem Besitz und Krippenfiguren aus dem Eigentum der Pfarrei. Es handelt sich um höhst individuelle Krippenarrangements und Krippengerüste, die von Jahr zu Jahr in der Regel wechseln. Nach dem Neujahr wird die Krippe umgebaut und erhält ein anderes Kulissenbild.Ablauf

Wann ist die Krippe zu sehen?

Offiziell kann die Krippe am 24. Dezember in der Kirche betrachtet werden. Bis zur dritten Januarwoche im neuen Jahr ist diese aufgebaut, danach findet der Abbau der Krippe statt. Das Kulissenbild der Heiligen Nacht ist vom 24. Dezember bis zum ca. 4. Januar und die Anbetung der Hl. Drei Könige vom ca. 4. Januar bis zum ca. 23. Januar zu sehen.Wo ist die Krippe zu sehen?

Zu sehen ist die Weihnachtskrippe in der Kirche St. Wolfgang, Bischof-Wittmann-Str. 24 b, Kumpfmühl. Die Krippe befindet sich in der Vorhalle der Niederkirche. Vom Eingang aus gesehen ist der Platz der Krippe auf der rechten Seite an der nördlichen Rückwand bei der zweiten Tür. Direkt daneben befinden sich zwei Objekte, ein Becken mit Taufwasser und ein Beichtstuhl. Gesichert durch ein Glas mit einer Höhe von 50 cm und einer Breite von 70 cm, kann man die Krippe dort sehen. Da die Krippe in einer Tür eingebaut ist, ist sie ab einer Höhe von ca. einem halben Meter zu betrachten. Für Kinder gibt es einen kleinen Hocker.Empirische Dokumentation

Mit der Methodik der teilnehmenden Beobachtung wurde primär die Arbeit des Krippenbauers Eberhard Löffler beobachtet. Durch geführte Interviews wird zudem die individuelle Bedeutung der Krippe beschrieben. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird die Krippe im Laufe des Dezembers aufgebaut. An jeweils vier Terminen im Jahr 2012 mit einer jeweiligen Aufbaudauer von ca. 2 Stunden wurde die Krippe aufgebaut. An einem weiteren Termin in der ersten Januarwoche 2013 wurde die Krippe in ca. 2 Stunden umgebaut. In der vorletzten Januarwoche im Jahr 2013 wurde die Krippe abgebaut.Wie sah die Weihnachtskrippe in der Kirche aus?

Heimatliche Krippe und Neapolitanische Inspiration

Die Krippe, wie sie im Kapitel zuvor beschrieben wurde und im Jahr 2012/ 2013 zu sehen war, ist keinem eindeutigem Krippentypus zuzuordnen. Heimatliche Elemente der Krippe entstehen durch die Kleidung der vorhandenen Figuren. Vor allem bei Maria und den Hirten fällt die trachtenartige Kleidung auf. Die Kulisse wirkt eher südländisch. Ein Vorbild für die Gestaltung der Krippe findet sich in einem Krippenbuch wieder, das unter anderen italienische Krippen beinhaltet. Die Ausarbeitung dieser Art der Krippe liegt daher einerseits der Inspiration aus einem Buch mit neapolitanischen Krippen zugrunde. Andererseits spielt auch das persönliche Gefallen des Krippenbauers eine wichtige Rolle.Kulisse, Komponenten, Krippenfiguren

Privatvergnügen Krippenbauer: Hr. Löffler und seine Passion

Der verantwortliche Krippenbauer ist der Eberhard Löffler, der seit 25 Jahren regelmäßig die Krippe nicht nur in St. Wolfgang, sondern auch in St. Paul (Stadtteil Königswiesen) aufbaut. In den 1988er Jahren hat er mit 52 Jahren seinen Vorgänger abgelöst, der ihn gebeten hatte, die Aufgabe zu übernehmen. Herr Löffler ist auch Mitglied beim Krippenverein Regensburg e.V. Sein Interesse für das Bauen von Krippen hat er bereits seit Kindheitsbeinen an. In seinem Heimatort gab es einen ganz beeindruckenden und bekannten Krippenbauer, der auch selber geschnitzt hat. Das Talent Figuren selber zu schnitzen, hat Herr Löffler nach einem Probeversuch leider nicht. Bereits als Jugendlicher wurde er im Regensburger Krippenverein Mitglied und machte sich das Krippenbauen zum Hobby. Aus Interesse geht er in Bibliotheken und schaut sich dort Bücher mit Abbildungen von Krippen an oder beobachtet die Trends in Zeitschriften von Krippenvereinen. Seine Krippen gehören vorwiegend dem Typus der heimatlichen-, oberpfälzischen- und Waldler Krippen. Aber er baut ebenso gerne Krippentypen aus Italien. Gefallen findet er auch vor allem an diversen Krippenausstellungen. Die Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums besucht er sehr gern. Er selbst hat auch in vergangenen Jahren an regionalen Ausstellungen mit verschiedenen Entwürfen seiner Krippe teilgenommen. Individuell und auch zum Teil nach Inspirationen aus der eigenen Umgebung erfindet er Darstellungen. So entstand eine ganz ungewöhnliche Krippe im Jahr 1985 unter dem Titel „Herbergssuche“. Maria und Josef bewegen sich in dieser Kulisse umgeben von Hochhäusern, die an die Hochhäuser bei den Königswiesen in Regensburg erinnert. Auf seinen Reisen findet er zum Teil seltene Äste oder Wurzeln, die er für seine Krippen nutzt. Was er immer wieder betont ist, dass es schön aussehen soll. Große Moosflecken, die alles bedecken gefallen ihm nicht. Als Ästhet verzichtet er daher auf die übermäßige Verwendung von Moos. Auch für sein familiäres Umfeld im privaten Raum gestaltet er Krippen. Seine Frau ist ihm eine große Unterstützung, denn sie trägt meist dafür Sorge, die Figuren geschmackvoll anzukleiden. Auch die altersbedingte Pflege der Figuren liegt in Obhut beider. Herr Löffler beeindruckend immer wieder mit neuen Ideen, die er bis in das kleinste Detail umsetzt.Bedeutung der Weihnachtskrippe

Als Brauchgegenstand ist die Krippe zur katechetischen Unterweisung und allgemeinen Erbauung in der Weihnachtszeit verwendbar. Der Aufbau findet in der Regel kurz vor Weihnachten statt und wird meist nach Epiphanie oder Maria Lichtmess abgebaut. Bei der Ausführung des Brauches trägt Herr Löffler die alleinige Verantwortung. Die Offenheit bei den Arrangements, abgestimmt auf die jeweilige Kulisse führt zu einem sich laufend änderndem Gesamtbild. Der Krippenbauer verleiht der Krippe einen individuellen Charakter. Zu beobachten ist eine laufende Veränderung der Darstellung mit unterschiedlichen Kulissen und Assistenzfiguren.Im Gespräch mit dem Stadtpfarrmesner

Zwei relevante Gesichtspunkte fallen im Gespräch mit dem Stadtpfarrmesner auf: Erstens die Krippe als fester Bestandteil zur Weihnachtszeit und zweitens die Verknüpfung der Weihnachtskrippe mit der Erinnerung an die Kindheit. Für den Mesner ist eine Krippe in der Weihnachtszeit nicht wegzudenken: „[…]Es gehört halt einfach dazu […] riesen Bäume, das ist schon beeindruckend. Diese Landschaft von der Krippe mit den ganzen äh ja Ausarbeitungen, das ist ja eigentlich das Wichtige, was die Krippe ausmacht, diese Einzelheiten […]“. Für ihn ist die Ausgestaltung der Kirche zu den bestimmten Festtagen Brauch und Tradition. Auch die Besonderheit der Krippe mit ihrer Individualität wird wertgeschätzt. Die Darstellung der Krippe selbst in ihren vielfältigen Formen darf aber auch sein wesentliches Element nicht in den Schatten stellen: „[…] irgendwo wichtig ist, dass Jesus nicht irgendwo verschwindet. Dass es immer der Mittelpunkt bleibt […]“. Bei der Frage sollte Herr Löffler eines Tages die Krippe nicht mehr aufbauen können, wird es, so der Mesner eine Lösung geben: „Na ich denke mal, so wie es immer ist, […], dann fällt es zu meinen Ressourcen. […] Es ist ein Muss. Also das wäre ja schon mal sagen wir mal schon einfach für die Kinderaugen enttäuschend, wenn es keine Krippe gibt, die wird dann vielleicht nicht so akribisch, liebevoll von mir gekonnt aufgebaut werden aber ich hoffe er macht es noch etliche Jahre […]“. Die Bedeutung der Weihnachtskrippe wird vom Mesner mit seiner Kindheit verknüpft: „Die Weihnachtskrippe, also persönlich, ja da muss ich natürlich die holt mich ein bisschen in die Kindheit zurück […]. An die Kindheitserfahrungen. Ja. Das ist die Krippe, was eigentlich die Krippe so ausmacht […]“.Im Gespräch mit Frau Schmidt aus dem Pfarrbüro

Im Gespräch mit Frau Schmidt ergeben sich noch weitere Aspekte bezüglich der persönlichen Bedeutung der Krippe. Die Weihnachtskrippe in der Gemeinde St. Wolfgang, in der sie auch aufgewachsen ist, ist für sie an Weihnachten ein Glanzpunkt: „[…] das ist ein Highlight in der Weihnachtszeit, gerade hier die Krippe in der Kirche. Die Leute gehen rein, das ist gleich das Erste um den Beichtstuhl rum und schauen sich die Krippe an und so geht’s mir auch und der Familie […]“ Als Bestandteil der Ausschmückung in der Weihnachtszeit ist auch die Erwartungshaltung im Gedächtnis der Besucher fest verankert. Die verschiedenen Inszenierungen die sich jährlich ändern finden Zustimmung, zugleich gehört die Krippe auch zum Glauben: „Ja freilich, natürlich es bleibt zwar immer das Gleiche aber das drum herum und die Optik und auch das, ja was da mit rübergebracht wird, das ändert sich doch jedes Jahr und macht eigentlich Freude […], es gehört auch zum Glauben und ja ist eigentlich auch ein Teil der Weihnachtszeit, es symbolisiert ja auch die Weihnachtsgeschichte und wer im Glauben lebt, da gehört die Krippe dazu.“Hintergrund-Infos

Geschichte der Weihnachtskrippe in St. Wolfgang

Die Geschichte der Pfarrei St. Wolfgang beginnt im Jahr 1921 mit der Errichtung der Pfarrei. Zwischen 1922 – 1937 entsteht eine Notkirche . Mit Bedacht und großen Anstrengungen wird diese hergerichtet und ausgeschmückt. Der zuständige Pfarrer Alois Möstl und der Stadtpfarrmesner sind davon überzeugt, dass bereits in der Notkirche ab dem ersten Jahr zur Weihnacht eine Krippe aufgestellt wurde. Belege für diese Krippe gibt es leider nicht. Um 1940 erhält die Pfarrei handgeschnitzte Krippenfiguren. Ab diesem Zeitraum ist davon auszugehen, dass eine Weihnachtskrippe jedes Jahr mit diesen Figuren aufgebaut wird. Die Figuren werden seit 1987 von Herr Löffler in seinen Krippenlandschaften integriert.Kulturgeschichte der Weihnachtskrippe

Der Begriff „Krippe“ bezeichnet im deutschen Sprachraum einen Futtertrog. Der biblischen Überlieferung nach wurde das Jesuskind darin hineingelegt. Die Weihnachtskrippe beschreibt Rudolf Berliner in seiner grundlegenden Forschungsarbeit 1955 wie folgt: „Weihnachtskrippen sind also Darstellungen mit der Geburt Christi verbundener Ereignisse, bei denen im wirklichen dreidimensionalen Raume, möglichst körperlich und lebendig wirkende Figuren so verteilt sind, dass im Betrachter das Gefühl entsteht ihnen selbst beizuwohnen, damit in ihm die religiösen Gefühle in jener Stärke erregt werden, die dem erlebten Wunder angemessen ist“.Popularisation durch die Jesuiten

Der älteste Beleg für eine Weihnachtskrippe nördlich der Alpen wird auf das Jahr 1562 datiert, im dem die Jesuiten in der Prager Klemenskirche eine Weihnachtskrippe aufstellten. Als gezielt gegenreformatorische Taktik förderten die Jesuiten den Einzug der Krippen in die Kirchen, um dadurch ihr Ziel der Glaubensverbreitung in der breiten Bevölkerung zu verfolgen. Frühe belegbare Kirchenkrippen mit verschiedenen szenischen Darstellungen stammen aus dem Jahr 1601 in Altötting und 1607 in München. Im Zuge der Aufklärung kommt es gegen Ende 18. Jahrhunderts zu einem Verbot der prunkvoll-barocken Kirchenkrippen. In den Jahren 1825/26 wurden die Verbote fast überall wieder aufgehoben.Darstellungsformen und Regionalcharakter

Unterschiedliche biblische Szenen können innerhalb der Weihnachtskrippe dargestellt werden. Im Zentrum steht dabei stets die Geburtsszene. Eingeleitet wird die Abfolge der Darstellungen meist mit der Herbergssuche. Weiterhin wird die Szene der Verkündigung an die Hirten und an die Heiligen Könige veranschaulicht, sowie die Anbetung der Hirten und Könige bei dem Jesuskind. Nachfolgende Episoden wie der Kindermord in Bethlehem und die Flucht nach Ägypten beschließen vielfach die szenische Abfolge. In der Geschichte sind besonders prunkvoll gestaltete Weihnachtskrippen im Barock zu finden. Nachweisbar sind kostbare Krippen mit großen, zum Teil fast lebensgroßen Figuren. So entstehen beispielsweise in Italien auch Krippen auf Dachterrassen der bürgerlichen Oberschicht und den Patriziern. Eine weitere Blütezeit erfahren die Krippendarstellungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nachgeahmt wird ein biblisch romantischer Stil, häufig finden sich Elemente der nazarenischen Kunst. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren besonders Heimatkrippen beliebt. Es kommt zu einer immer breiten Ausdifferenzierung von Krippentypen. Dabei sind regional sehr unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten.Verbreitung bis in das Eigenheim

Durch die aufklärerischen Verbote von Kirchenkrippen im späten 18. Jahrhunderts lebt die Krippenbegeisterung im privaten Raum auf. Es gibt fliegende Händler für Krippenfiguren und reisende Krippentheater. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts entstehen Krippenlandschaften im privaten Raum der breiten Bevölkerung, die bald als fester Bestandteil zum Weihnachtsfest gehören. Die Weihnachtskrippe verbreitet sich nicht nur unter Katholiken, sondern auch im protestantischen Mittel- und Norddeutschland. Eine wichtige Voraussetzung für den Einzug der Weihnachtskrippen in die privaten Räume der breiten Bevölkerung ist im 19. Jahrhundert die massenhafte Produktion von Krippenfiguren aus Gips, Ton und Papiermaschee. Dazu kamen eine Vielzahl an Ausschneidebögen, die sogenannten Papierkrippen.Die Bedeutung der Krippenvereine

Die ersten Krippenvereine entstehen gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts und fördern bis heute den Krippenbrauch. Sie helfen entsprechende handwerkliche Tipps weiterzugeben. Weiterhin werden von den Vereinen Zeitschriften herausgegeben. Der Krippenverein Regensburg e.V. beschreibt seine Ziele folgendermaßen: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, das Thema Krippe mit all seinen Facetten - wie Krippenbau, Vereinsarbeit, Fortbildung - auch zukunftsorientiert auszurichten. Der Regensburger Krippenverein setzt deshalb verstärkt Schwerpunkte in: Brückenschlag: Tradition und Moderne, Nachwuchsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit“.Forschungsstand

Zur Thematik der Weihnachtskrippe gibt es einen beinahe unüberschaubaren Forschungsstand. Zu nennen wäre zunächst das Standardwerk von Rudolf Berliner „Die Weihnachtskrippe“ (1955). Ingeborg Weber-Kellermann befasste sich 1987 in dem Buch „Das Weihnachtsfest“ mit der Kultur-und Sozialgeschichte auseinander und berücksichtigt dabei auch die Weihnachtskrippe. Ferner hat sich Ursula Heckel in Ihrem Werk „Volkskünstler heute“ (1993) mit Krippenkünstlern befasst. Mit Blick auf die bedeutende Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums ist noch Nina Gockerells Buch „Krippen im Bayerischen Nationalmuseum“ (2005) und Gerhard Bogners Buch „Das neue Krippenlexikon“ (2003) zu nennen.Literatur

- Berliner, Rudolf: Die Weihnachtskrippe. München 1955.

- Bogner, Gerhard: Das neue Krippenlexikon. Wissen-Symbolik-Glaube. Ein Handbuch für den Krippenfreund. Augsburg 1. Auflage 2003.

- Bogner, Gerhard: Krippen in der Oberpfalz. Mit Fotos von Klaus Daniel und anderen. Regensburg 2001. S. 116.

- Daxelmüller, Christoph: Krippen aus aller Welt. (Sammlung Christoph Daxelmüller). Ausstellung im Historischen Museum für Stadt und Grafschaft Wertheim. 10.12.1981-06.01.1982. Wertheim 1981.

- Daxelmüller, Christoph: Weihnachtskrippen aus aller Welt. Hirten, Könige, Schreckfiguren. Sammlung Christoph Daxelmüller. Begleitheft zur Sonderausstellung im Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld 91278 Pottenstein vom 23.11.2007 – 03.02.2008. Tüchersfeld 2007.

- Gockerell, Nina; Haberland, Walter: Krippen im Bayerischen Nationalmuseum. München 2005.

- Heckel, Ursula: Volkskünstler heute. Eine Studie über die Aussteller der 50. Krippenausstellungen im Museum Heimathaus Münsterland in Telgte. Münster/ New York 1993.

- Möstl, Alois: Regensburger Kirchenkrippen. Regensburg 2003.

- Schwering, Max-Leo; Walz, Markus: Kölner Weihnachtskrippen. Köln 1984.

- Weber-Kellermann, Ingeborg: Das Weihnachtsfest. eine Kultur- und Sozialgeschichte der Weihnachtszeit. München 1987.